A ameaça do presidente Jair Bolsonaro de descumprir decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que considerar absurdas não é sem precedentes na história da Corte, mas nos força a uma longa viagem no tempo, um pouco mais de 100 anos atrás, para buscar casos semelhantes.

E aqui vamos desconsiderar o governo Getúlio Vargas. Pois a Constituição de 1937 permitia ao presidente da República se insurgir contra decisões do Supremo que declarassem uma lei inconstitucional. Os quatro exemplos – e haveria mais – são de casos em que houve descumprimento de decisão sem nenhuma saída legal.

1894. O STF decidiu, em alguns habeas corpus, que o Executivo não tinha “o direito de deportar estrangeiros em tempo de paz por simples medida política e mera fórmula administrativa”. Não havia, de acordo com o tribunal, lei que atribuísse ao presidente da República esse poder.

A decisão foi ignorada pelo então presidente Floriano Peixoto. Naquele mesmo ano, assumiria a Presidência da República, Prudente de Morais, que permitiu o retorno de todos aqueles que foram expulsos indevidamente.

Ainda em 1894, outro habeas corpus concedido pelo STF foi solene e oficialmente descumprido pelo governo. Acusados de participar do atentado ao navio Júpiter, durante a Revolução Federalista, foram presos em 1893. O tribunal determinou a soltura dos pacientes, incluindo do capitão-tenente reformado Huet Bacelar – que foi indevidamente sujeito à Justiça Militar, conforme decisão do STF.

Três dias depois da decisão do STF, portanto no dia 25 de setembro de 1894, o ministro da Guerra, Bibiano Sérgio Macedo da Fontoura Costallat, enviou ofício ao Supremo, afirmando que o governo não cumpriria a decisão “por ser contrária a todas as leis e imemoriais estilos militares”. Afirmava, especificamente, que militares reformados sempre foram julgados pela Justiça Militar, sem nenhuma contestação.

“Sendo, portanto, este o direito pátrio vigente, a ele tem de subordinar o governo sua ação, para que se mantenha em sua plenitude o princípio fecundo da harmonia e independência dos poderes constitucionais”, afirmou o ministro da Guerra no ofício.

Formalmente, o governo tinha argumentos coesos para contestar a decisão do STF, pois acórdão do ano anterior do Supremo ia em sentido contrário, confirmando que militares reformados podiam ser julgados pela Justiça Militar. Depois da recusa em cumprir a decisão, o STF se manifestou, mesmo reconhecendo que a jurisprudência dava razão ao ministro da Guerra, no sentido de que o governo violou a Constituição e atentou contra uma decisão soberana do Poder Judiciário.

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/sem-precedentes-escalada-da-crise-entre-bolsonaro-e-o-stf-29052020

Quatro anos depois, em 1898, um caso emblemático da história inicial do STF. Encerrada a Guerra de Canudos, alguns batalhões chegavam ao Rio de Janeiro e foram recebidos ao desembarcarem de navio pelo presidente Prudente de Morais. Um soldado do Exército – Marcelino Bispo – disparou uma arma contra o presidente, mas não o feriu. O ministro da Guerra, Machado Bittencourt, tentou desarmar o soldado, mas acabou ferido à faca e morreu. O presidente, então, baixou o estado de sítio, tendo apoio do Congresso, para conter atos de violência promovidos depois do atentado, como ataques a jornais oposicionistas, por exemplo. Apesar de indicativos de que o crime foi cometido por vontade própria, não fazendo parte de uma conspiração, diversas pessoas foram presas, incluindo parlamentares e militares, como corresponsáveis.

Contudo, depois de encerrado o estado de sítio, eles permaneceram presos. E habeas corpus foram impetrados no Supremo para que fossem soltos. Anos antes, em 1892, o tribunal decidiu que, terminado o estado de sítio, seus efeitos não cessavam. E, portanto, pessoas que foram presas durante o período do sítio poderiam permanecer presas.

Agora, em 1898, a decisão foi em sentido oposto. E isso provocou a reação do presidente da República em mensagem enviada ao Congresso. “Essa decisão (...) abalou a harmonia indispensável entre os Poderes”, disse Prudente de Morais. O presidente da República, em razão da decisão e dos efeitos que projetava, inclusive provocando abalos na ordem pública, cogitou renunciar ao mandato. Mas desistiu e acabou cumprindo a decisão.

Leia mais: ExCelso: Quando um ministro acusado de antipatriota devolveu a "patriotada"

No Supremo, houve quem quisesse discutir os termos usados pelo presidente na crítica ao tribunal. Mas o presidente do STF, Aquino e Castro, argumentou que não se devia discutir uma mensagem enviada pelo presidente da República a outro Poder. E o ministro Lúcio de Mendonça acrescentou: “Sem dúvida! Nem tal peça é digna de ser citada neste tribunal, que ela ofende; nem, pretendendo censurar-nos, tem para os qualquer espécie de autoridade”.

Agora, um salto para 1911. Uma das maiores fontes de conflito no início da República entre o Executivo e o Supremo era a alegada interferência do STF em questões políticas, em especial nos conflitos gerados pela dualidade de assembleias estaduais, quando uma facção política derrotada não aceitava o resultado das urnas e formava uma assembleia paralela. O Supremo, comumente, era provocado a se manifestar.

Num desses casos, relativo ao Distrito Federal, a decisão do STF desagradou o então presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca, que enviou mensagem ao Senado, explicando por que descumpriu a decisão. No Congresso, na batalha contra o Supremo, o presidente da República venceu. E o Supremo, pela manifestação de alguns parlamentares, ainda foi acusado de perturbar a boa relação entre os poderes pela “inconstância de suas decisões”.

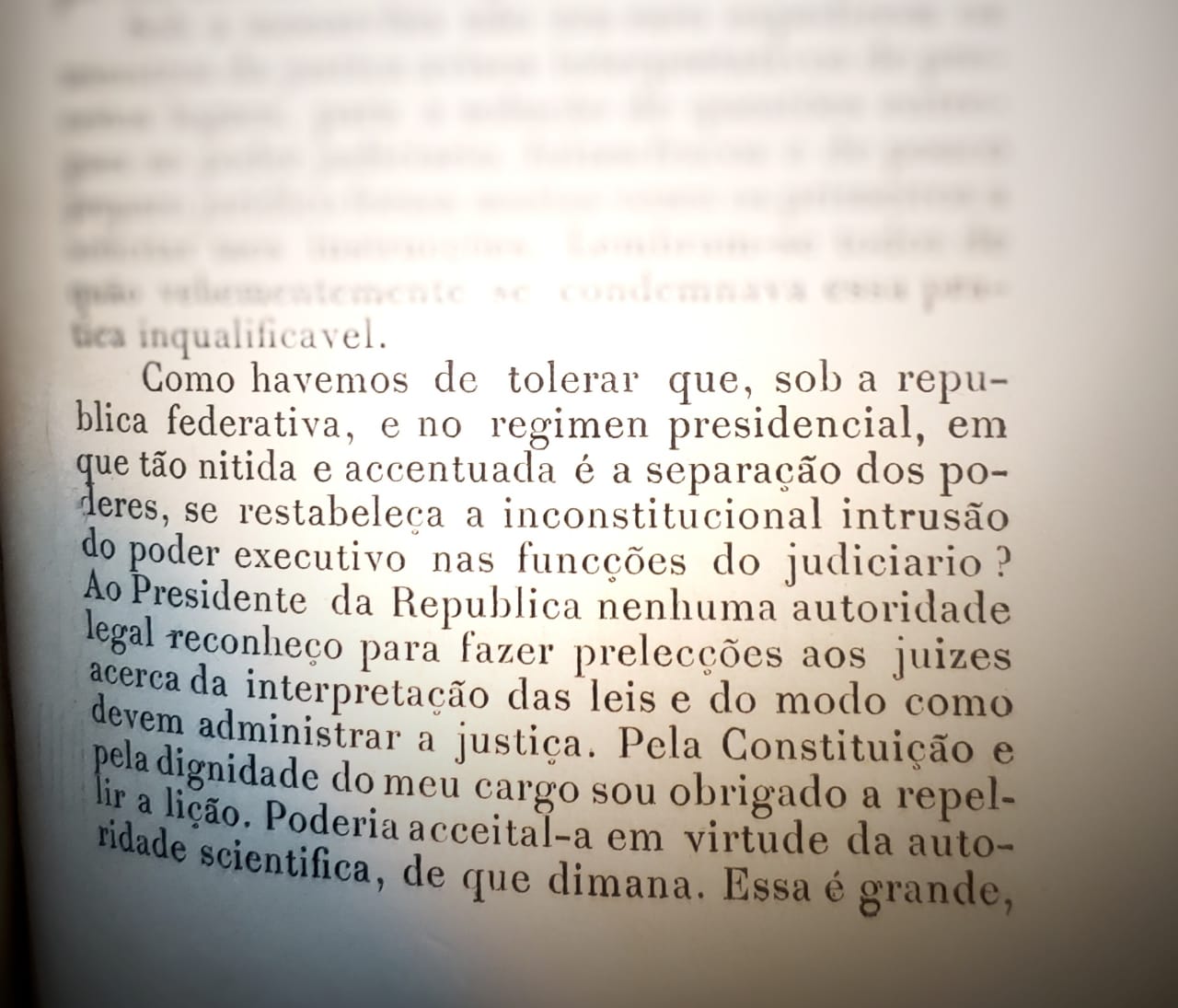

O ministro do STF Pedro Lessa reagiu com palavras, mas sem chances de reverter o descumprimento de uma decisão da Corte. “Ao Presidente da República nenhuma autoridade legal reconheço para fazer preleções aos juízes acerca da interpretação das leis e do modo como devem administrar a justiça. Pela Constituição e pela dignidade do meu cargo sou obrigado a repelir a lição”, escreveu ele, trecho já citado pelo ministro Celso de Mello, por exemplo, na ADI 5.526 para defender o estrito cumprimento das decisões do STF.

Tudo isso há mais de 100 anos.

* A coluna ExCelso é um espaço para lembrarmos e discutirmos a história do Supremo Tribunal Federal por meio de imagens, documentos, entrevistas, livros. A coluna será publicada semanalmente e traz em seu nome uma referência ao atual decano, Celso de Mello, que, pela função e temperamento, funciona como a memória do tribunal. Quem assiste às sessões já se acostumou às suas referências que, não raro, vão até o Império e às Ordenações Filipinas, do século XVI.

_____

Este texto usou como fontes bibliográficas os livros de Leda Boechat Rodrigues, Edgard Costa, Pedro Lessa, além de acórdãos do Supremo Tribunal Federal e exemplares de jornais da época.